诗经河广的意思?标签: 黄河 诗经 思乡 景色 其他 情感 《河广》译文 谁说黄河宽又广?一支苇筏可飞航。谁说宋国太遥远?踮起脚跟即在望。 谁说黄河广又宽?其间难容一小船。谁说宋国太遥远?赶去尚及吃早餐。那么,诗经河广的意思?一起来了解一下吧。

诗经河广原文及翻译

《国风·卫风·河广》

谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。

谁谓河广?曾不容刀。谁谓宋远?曾不崇朝。

【简释】

1.河:黄河。2.苇:用芦苇编的筏子。杭:通“航”。3.跂(qǐ):古通“企”,踮起脚尖。予:而。一说我。4.曾:乃,竟。刀:通“舠(dāo)”,小船。曾不容刀,意为黄河窄,竟容不下一条小船。5.崇朝(zhāo):终朝,自旦至食时。形容时间之短。

1.

赵宝刚有一部电影《触不可及》,豆瓣评分不到6分,很多人贬低,很多人喜欢。

这部影片不能单纯地说是谍战片,也不是简单的爱情片,更像是谍战片和爱情片的合体。看完电影,感觉剧组很用心,估计导演设想的是将谍战和爱情的完美地融合,不过看完片子感觉这种融合并不完美,但依然挡不住很多闹野人喜欢。

其实这部电影,导演想表达的不仅是对战争年代里一段爱情的触不可及,更是对一种人生状态的追求与触不可及,可以升华出对人性和时代的思考。无论身处哪个时代,家国大义的情怀下,爱情从未曾泯灭。

孙红雷饰演的傅经年,长期潜伏敌中,暗中搜集情报。他冷酷的面容之下有一颗渴求爱情的赤子之心。与宁待在战火纷飞的年代里历经动荡、相知相爱,数十年间三度分离相守,穷尽一生都在期盼,彼此间的爱情开花结果。

诗经王风采葛

这个是引用了达埋配摩祖师一苇渡江的故事。关于这个故事可在百度搜一下。本句话依字面意思翻译一下就是说:谁说河很宽,用一根芦苇就闷核可以渡过去。蚂液掘

诗经河广

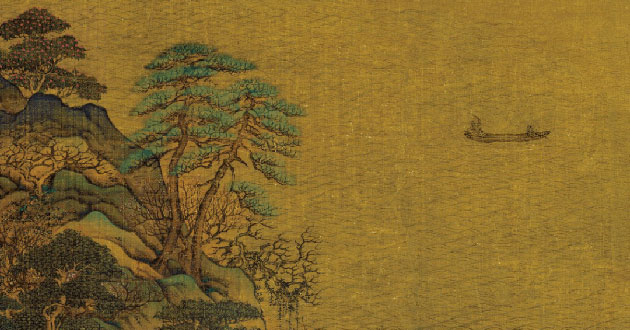

《国风·卫风·河广》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。这是一首意蕴丰富的思归诗。全诗二章,每章四句。虽然内容简单,诗意浅显,但此诗饱含感情,情深意长,其奇特的夸张,能在出人不意之中,发挥令人拍案叫绝的强烈感染效果,是《袭芹诗经》中一篇销嫌优美的抒情短章。

原文

国风·卫风·河广

谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。

谁谓河广?曾不容刀。谁谓宋远?曾拍斗毕不崇朝。

译文

谁说黄河宽又广?一片苇筏就能航。谁说宋国很遥远?踮起脚尖就能望见。

谁说黄河广又宽?难以容纳小木船。谁说宋国很遥远?一个早晨就能到达。

诗经河广原文带拼音

河面并不宽广,一根芦苇就可以渡到对岸,故国并不遥远,踮起脚就可以望得到,夸张的修辞手法更加突出了客子思归而不得的焦急心情。

《卫风.河广》——“谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。谁谓河广?曾不容刀,谁谓宋远?曾不崇朝。”诗中所咏的是旅居卫国的宋人,因受某种阻挠,思归不能,面对河水,反复唱叹.水在该诗当中是一种阻隔的意敏正象,主人公踯躅河边,故国近在对岸,但却不能渡过河去,内心焦急,长期积压胸头的忧思如同排空而来的浪涌,诗句夺口而出,向上天发问以宣泄心中的不平。

根据“谁谓河广”和下句“曾不容刀”,上句“一苇”应当是指一桥敬悔苇之长,即都言河之狭也,应该不是指乘苇渡河稿御.

诗经硕人

“一苇航之”可参照成语“一苇可航”的意思:脊罩纤

【成语】 一苇可航

【发音】 yī wěi kě háng

【解释】 一苇:一捆芦苇。用一捆芦苇作成一只小船就可以通行过去。①比喻水面相隔很近,不难渡过。亦作“航一苇”。②比喻用微薄之力就可以把事情解决。

【出处】 《三国志·吴书·贺邵传》:“长江之限,不可久恃,苟我不守,一苇可航也。”

【示例】 河广闷磨不七十步,~,非有惊涛怒浪樱仿之险,不足恃者一。 ★清·张廷玉《明史·方震孺传》

以上就是诗经河广的意思的全部内容,强烈的思情,既然以超乎寻常的想像力,缩小了卫、宋之间的客观空间距离;则眼前的小小黄河,则可以靠一苇之筏超越。所以当诗之第二章,竟又以“谁谓河广,曾不容刀”的夸张复叠时,便不会再令人感到吃惊或可笑,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。