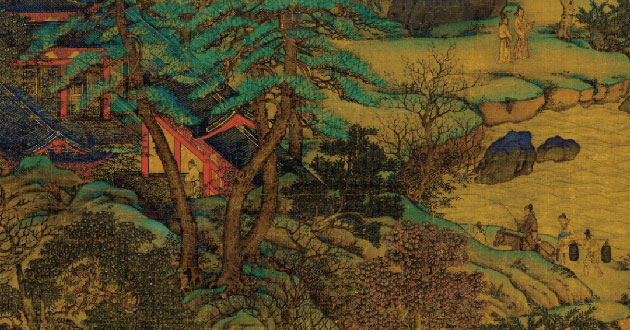

归去也无风雨也无晴全诗?料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处。归去,也无风雨也无晴。【赏析】此词是苏轼被贬黄州时期所作。这首词写作者途中遇大雨乃吟啸徐行的经历和感受。“穿林打叶”形容风雨急骤,“吟啸”、那么,归去也无风雨也无晴全诗?一起来了解一下吧。

也无风雨也无晴的深层含义

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”出自 苏轼《定风波》。

《定风波》 (苏 轼)

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

也无风雨也无晴的心态

莫听穿林打雨声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春寒吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

--------苏轼《定风波》

归去,也无风雨也无晴是什么诗

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

我与春风皆过客唯有秋雨恋红尘

这句词的意思是:回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,不管它是风雨还是放晴。

出处:宋代苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》

原词:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

译文:

不用注意那穿林打叶的雨声,何妨放开喉咙吟咏长啸从容而行。拄竹杖、穿芒鞋,走得比骑马还轻便,一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生!

春风微凉吹醒我的酒意,微微有些冷,山头初晴的斜阳却应时相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,不管它是风雨还是放晴。

词作赏析

此词上片写雨中之景,叙述作者乘醉行于雨中的情景,“莫听”、“何妨”、“谁怕”、“任平生”表现其宽阔的胸襟和倔强的性格。

下片写雨后的景物和感受。阵风骤雨过后,斜照相迎,气氛平静。结句是点睛之笔,表现苏轼酒醒所妙悟的人生真谛:天有雨晴,人有顺逆,其实终究皆成过去,不必介意萦怀。

全词的词眼在小序中的“不觉”二字,表现苏轼雨既不怕、晴亦不喜,超越毁誉荣辱、吉凶祸福的“坦荡之怀”。反映了自“乌台诗案”以后,苏轼的思想发生了重大的转变,摆脱世俗功利,随缘自适,豪放疏狂,超乎尘世羁绊,追求精神自由。

如何理解归去也无风雨也无晴

出自《定风波·莫听穿林打叶声》,是宋代文学家苏轼的词作。

原文如下:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

译文如下:

不用注意那穿林打叶的雨声,何妨放开喉咙吟唱从容而行。竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

春风微凉吹醒我的酒意,微微有些冷,山头初晴的斜阳却应时相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,不管它是风雨还是放晴。

扩展资料:

此词为醉归遇雨抒怀之作。词人借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。全词即景生情,语言诙谐。

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。

在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

以上就是归去也无风雨也无晴全诗的全部内容,料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。译文如下:不用注意那穿林打叶的雨声,何妨放开喉咙吟唱从容而行。竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。