【光明书话】

中国人民解放军建军纪念日,定为每年的八月一日,由中国人民革命军事委员会设立,为纪念中国工农红军成立的节日。2019年7月30日,中华人民共和国国防部在人民大会堂举行招待会,热烈庆祝中国人民解放军建军92周年。

芒种:芒种是夏天的第三个节气,是每年的6月5-7日之间,芒种这个节气,气温会有所升高、雨水会变得比较多,而且空气湿度也会比较大。夏至:夏至是每年的6月21日到22日之间,夏至不仅是二十四节气之一。

过了腊八,年就一天天近了。农历十二月古人称暮岁之月,大学也放假了,是一个人静静看书的日子了。

一,中元节 中元节,即七月半祭祖节,又称施孤、鬼节、斋孤、地官节,节日习俗主要有祭祖、放河灯、祀亡魂、焚纸锭等。二,父亲节 父亲节(Father's Day),顾名思义是感恩父亲的节日。约始于二十世纪初,起源于美国。

坐在案前翻开《玉烛宝典》,慢慢检点古人的十二月行事,夏天都有哪几个节日,念头忽然飘到28年前遥远的日本小城富山的一间教室。那一年我考进富山大学日本史专业,选课时特地选了一门中国史的课。主观的动机,只是想了解一下日本人怎么教中国史。到上课时才发现,选课的只有我一个学生。那天,担任中国史课程的气贺泽保规教授从书架上抽出一本中村乔撰著的《中国的年中行事》,一页一页和我一起读起来。因缘际会,我就这样和古代时间文化研究结了缘分。

1、一年有24个节气,夏天6个。2、立夏:太阳位于黄经45度,5月5-7日交节。立夏,是二十四节气中的第7个节气,夏季的第一个节气,表示盛夏时节的正式开始。斗指东南,维为立夏,万物至此皆长大,故名立夏也。

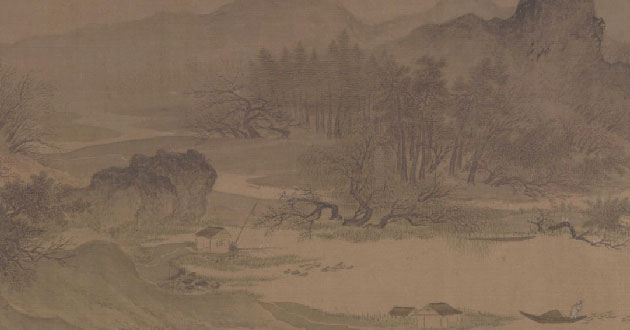

《春节一景》丰子恺作品

中国传统节日中夏天有儿童节,端午节,七夕情人节,中元节。

一

夏季的节气有立夏、小满、芒种、夏至、小暑以及大暑。立夏时节,排为一年24节气的第7个节气,时间点在每年的公历5月5日至7日之间。夏季的第一个节气,表示盛夏时节的正式开始。温度明显升高,雷雨增多,春天播下的种子。

中国节日最大的一个特点,在于中国古代时间体系的整体性。

二,夏天(5月-8月)1,五一国际劳动节 国际劳动节又称“五一国际劳动节”、“国际示威游行日”(International Workers' Day或者May Day),是世界上80多个国家的全国性节日。定在每年的五月一日。

古人认为“天地一气也”。这一气化为阴阳二气,循环在天地间,而夏至与冬至,则是一年中阴阳两气变化的极点,庆祝夏天开始的节日。寒来暑往,暑尽寒来,一往一复遥相对应,夏天的节日顺序。通常的节日研究范式是研究某个节日——比如端午节,有研究节日起源传说的,讨论端午起源于屈原,或者起源于伍子胥、起源于曹娥、马援、起源于龙图腾等;有侧重研究端午节节俗的,如节庆间吃粽子、赛龙舟、挂艾草;有从区域文化的角度入手,研究哪些地方还在流行哪些节俗。这些都是非常重要的基础研究。但一个基本问题是:首先所有的节日都在四季之中。而四季构成的一年,夏天有什么重要节日,是有内在结构的。从一年的整体性与结构性来考察节日,会看到什么?

夏天有六一儿童节、七一建党节、八一建军节,另外还有母亲节、父亲节、端午节……也都在夏天。

我曾经写专文论及中国古代的重数节日序列,这是包括一月一、三月三、五月五、七月七、九月九五个节日在内的一个特殊的节日序列。从整体性角度看会产生新的视角,看到新的问题。比如中国古代节日从一月到九月的节俗排列,我们会发现以五月为基点,前半年的一月一日登高、三月三日临水,和后半年七月七日临水、九月九日登高,这中间存在着整齐的对称关系,夏天都过什么节。而排在中间的五月五日则“可登高可临水”。这种对称关系的产生,缘于五月前阳气由弱转强,五月后由强转弱,正与前述阴阳观念密切相关。而冬季的十月到十二月不在这个序列,大概与古人认为冬季最重要的是“藏”有关。古人把“春种、夏长、秋收、冬藏”看成一个整体循环的时间体系,于是冬天三个月为什么没有设重数节日也就有了答案,因为冬天以“藏”为德,古人在“动”与“静”中,为冬天三个月选择了“静”。

有了整体论这样的视点,再去看节日传说,发现其中也大都有内在理论可循。比如我研究过端午节起源相关的几个历史人物——屈原自沉汨罗江、伍子胥死后被装入皮囊投入大江、曹娥也是死于水,帝喾高辛氏之子死于海中,马援没有死于水,但他的将军号为“伏波”,夏天代表性的节日有哪些,这些端午节日传说的主人公都与水相关,有水神的神格。而在一年之中,端午节所在的五月是夏至月,是一年阳气最足的月份,有什么节日可以体现夏天,选水神祭祀,是有古人以水镇火、以阴镇阳、以取中和的含义。

二

节日之所以称为“节”,是因为它将永恒流动的时间,划分出若干节点,中国夏季主要传统节日。所谓节日,正是标明这些“节点”的特殊日子。

有五月初一、五月十五。有六月初一、六月十五。这些就是传统的节日。总结一下,只要是初一,十五就是传统节日。二月初二,三月初三,四月初四,五月初五,六月初六,七月初七,八月初八,九月初九,十月初十,冬月十一。

研究中,我使用社会学的统计方法,发现了中国古代历法中节日排列的规律:中国古代历法中的节日排列如果以半年为单位,则明显重前半年,轻后半年。如果以季节为单位,则重春秋而轻夏冬。如果以月为单位,节日排列则重奇数月,轻偶数月。如果半月为单位,则节日排列重前半月,轻后半月。但一年之中,这个规则有两个变例。第一个是八月。自唐末至宋期间八月十五中秋节的出现,使八月份这个偶数月的节日分量变得比较重,形成了全年严谨的节日旋律节奏中的一段变奏。第二个变例发生在十二月。十二月按照规律是阴数月,但因为临近一年的结束和新的一年的开始,其节日排列上和一般规律有截然相反的倾向。虽然是阴数月但节日分量重,并且是后半月重于前半月,这是一个双重变例。但因为时间上一年又一年是循环的,所以十二月的节日部分就和后一年正月的节日部分组合到了一起。这一排列产生的直接影响,就是使春节前后的节日分量在全年的节日排列中显示出突出的分量,形成了全年节日排列最集中的高潮部分。

夏季民间的节日有:1、端午节(五月初五):农历五月初五为端午节,英文为 the Dragon Boat festival ,又称端阳节、女儿节、午日节、五月节、艾节、端五、重五、夏节、天中节、浴兰节、屈原日、诗人节等。

我们还可以看到,一年之中,当万物萌生的春季这样一个节日繁多的季节结束后,是稳定的成长,是夏季这样一个节日排列相对减少的季节。而当收获的金秋来临,同时到来的是又一个节日的盛季。而那之后是冬季,是一个特殊的过渡时期,节日排列由相对减少到伴随着新年即将来临而转入迎新的准备期。一年中节日的最高潮将在这之后如期到来。这一切复以前半年与后半年的节日分量之间的轻重差别,构成了中国古代农业社会节日生活的内在节奏。一天又一天,一年复一年,这一内在节奏,与大自然的四季迁化有机地组合在一起,与一个又一个精彩的节日传说结合在一起,为我们先民的时间轨迹雕上了美丽的刻度。

这就是我们的先民为我们创造的中国时间,千百年来它卓然自在,美丽若斯。我们说传统节日是中华民族最优秀的文化结晶,我们说中国时间文化博大精深,绝非空言。仅仅只是变化了一个观察角度,我们就能够看到它拥有这样丰富而深致的内涵,而还有多少没得到充分开拓的空间,正等待着研究者们的努力。

回首自己的时间文化研究,如果说一点心得,那就是一定要理解古人和我们一样有自己的思想和观念,和我们一样,在努力地理解和解释这个世界。这些理解和解释,其中有的部分今天看可能不够科学,但那些特殊的想象中凝聚的我们祖先的智慧和创造力,却是我们必须要加以珍视的。因为正是有这些智慧与创造作为支撑,我们才有了自己五千年辉煌灿烂的文明。因为拥有这些智慧与创造作为依托,面对未来,我们也更有一份文化的自信和从容。

《光明日报》( 2021年02月18日11版)