王阳明名言一:“破山中贼易,破心中贼难。”该句出自《王阳明全集·与杨仕德薛尚谦书》。正德十三年正月,王阳明在进剿袭击俐头的暴动山贼之前,曾写信给弟子薛侃说:“即日已抵龙南,明日入巢,四路兵皆已如期并进,贼有必破之势。某向在横水,尝寄书(杨)仕德(即杨骥)云:‘破山中贼易,破心中贼难。’区区剪除鼠窃,何足为异。若诸贤扫荡心腹之寇,以收廓清之功,此诚大丈夫不世之伟绩。”

东乡平八郎的名言就是:一生俯首拜阳明。心学能让一个贫穷落后的日本快速崛起,进入了现代工业时代,而为何我国的大明王朝反而铲除了心学呢?心学的重要弟子又为何被杀的杀,关的关呢?作为儒学的一支。

向来比较生性沉默的东乡平八郎,依旧沉默的一句话没说。只拿出一方印,印上只刻了一句话。叫作“一生俯首拜阳明”。可见阳明心学奠基了,近代日本世界强国的这个历程。确实是一种共识。当然阳明心学在中国也不乏实践。

史料记载,日本军神东乡平八郎对王阳明佩服得五体投地。1905年,他率领装备处于劣势的日本舰队,大败俄国舰队和波罗的海舰队之后,当日本天皇为他举办庆功宴时,东乡平八郎高举起一块腰牌,上面写着七个字。

王阳明名言二:“夫万事万物之理不外于吾心。”全文为:“夫万事万物之理不外于吾心,而必曰穷天下之理,是殆以吾心之良知为未足,而必外求于天下之广,以裨补增益之。”(取自《传习录》)译文:既然万事万物的道理不存在于我们的心外,而又一定要说穷尽天下的事理,这大概是因为我们心中还没有足够的良知,而必须向外寻求天下众多事物的道理,用以弥补增加我们心中的良知。

王阳明名言三:“心即理也。”“心外无理,心外无物,心外无事。”“心外无物,心外无理,日本人评价邓世昌,心外无事”为王阳明提出的心学思想,意为要了解宇宙的奥秘,东乡平八郎 阳明,达到对事物真相的认识,只须返视探求自己的心性良知即可。王阳明的心外无物是说,心与物同体,物不能离开心而存在,日本人为什么喜欢西乡隆盛,心也不能离开物存在,龟田一郎。离却灵明的心,便没有天地鬼神万物;离却天地鬼神万物,也没有灵明的心。从一方面说,灵明的心是天地万物的主宰;从另一方面说,心无体,以天地万物感应之是非为体。客观的事物没有被心知觉,就处于虚寂的状态。如深山中的花,未被人看见,则与心同归于寂;既被人看见,则此花颜色一时明白起来。王阳明的心外无理是说,心的本体,就是天理,事虽万殊,理具于心,心即理也。不必在事事物物上求理,心外求理,就是心与理为二。心中之理,就是至善,心外无理也就是心外无善。

王阳明名言四:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”来自于王阳明的王门四句教,良知是心之本体,无善无恶就是没有私心物欲的遮蔽的心,是天理,在未发之中,是无善无恶的,也是我们追求的境界,它是“未发之中”,不可以善恶分,岗村宁次,故无善无恶。当人们产生意念活动的时候,把这种意念加在事物上,这种意念就有了好恶,善恶的差别,他可以说是“已发”,事物就有中和不中,即符合天理和不符合天理,中者善,不中者恶;良知虽然无善无恶,但却自在地知善知恶,这是知的本体;一切学问,修养归结到一点,就是要为善去恶,即以良知为标准,按照自己的良知去行动。

在日俄战争时,日海军司令东乡平八郎曾运用《孙子·虚实篇》中"以逸待劳,以饱待饥"的原理,于对马海战中大败俄国海军。孙子的名言"知彼知己,百战不殆";"上兵伐谋,其次伐交",成了历代日本情报机构的座右铭。

一生崇拜王阳明。王守仁,天资聪颖而不骄傲,可中流砥柱力挽狂澜于既倒,能忍常人不能忍,可成大事者大凡都是因为心境的成熟,而王守仁则不仅心境成熟,并且有自己独到的见解,可以将智慧与现实共同结合,创造最强的学说。

↑这句名言是东乡平八郎于对马海战前对日军舰队进行总动员时说出的。虽然很明显抄袭了英国海军将领纳尔逊的那句“England expects that every man will do his duty”(英格兰期望每个人都能尽职尽责。

为了达到这一目的,东乡平八郎采取了一系列伪装措施,他把自己的庞大舰队悄悄隐蔽在对马海峡,另外派出一些大商船伪装成铁甲舰,故意在台湾以北海域游弋,造成日本海军主力要在这一带截击俄国军队的假象。

但“王学”对日本、朝鲜等国的思想界影响极大,现在每年都有一些日本学者前来阳明洞朝圣参拜,日本三岛毅博士的一句诗“龙岗山上一轮月,仰见良知千古光”,东乡平八郎有句名言“一生俯首拜阳明”。

日本大将东乡平八郎就有一块“一生伏首拜阳明”的腰牌。他的弟子与心学影响了很多人:徐阶,张居正,海瑞,陶行知等,名扬海外! 王守仁不只是哲学家、教育家,也是一位著名的诗人。他非常热爱故乡的山山水水,回故乡时,常游览名胜古迹。

王阳明名言五:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在你的心外。”出自王阳明《传习录》,这也是对心学最恰当的阐述,王阳明所表达的确是一种中国传统的思想。他没有说“同归于无”,如果这样说,那就是一种西方的思想。他是说“同归于寂”,“寂”不是“无”,而是在没有交感时处在一种寂静的状态,所以中国传统文化有个概念叫“寂感”。

王阳明名言六:“有志于圣人之学者,外孔、孟之训而他求,是舍日月之明,而希光于萤爝之微也,畑俊六,不亦谬乎?”出自语录王阳明《答罗整庵少宰书》——否定是创新的原动力,小泽治三郎,王阳明格竹苦思圣人之道的失败,而格竹之法即圣人朱熹所传。圣人的话未必全对,庸常之语也有金言。虽主要讲治学,但于人生亦大有裨益!▲日本海军元帅海军大将东乡平八郎,曾讲一生俯首拜阳明,可见阳明先生心学影响力之深远可见一斑王阳明名言

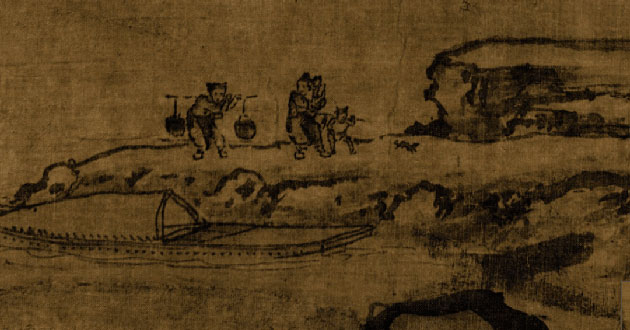

七:“圣人与天地民物同体,儒、佛、老、庄皆我之用,是之谓大道。二氏自私其身,是之谓小道。”这句话也表明儒道佛存在融合的趋势,此句说得很好。儒学说到底就是这个一,一生万物,而万物又同归于一。这个一看似简单,实际却又最难。因为理解透这个一,不仅需要在理论上分析透彻(看懂浩瀚的儒学著作可不简单,其中包括了经、史、子、集等各个方面),而且在自己的实行中也要遵行这一天理,这又显得难上加难了。 ▲阳明授学图,阳明先生的心学发扬广大跟他是一个伟大的教育家分不开关系

王阳明名言八:“殃莫大于叨天之功,罪莫大于掩人之善,恶莫深于袭下之能,辱莫重于忘己之耻,四者备而祸全。”译文:灾难没有比受到上天的功劳更大的,罪没有比掩护别人犯罪更大的,恶没有比偷袭别人下处更大的,辱没有比忘记自己的耻辱更大的.四者具备就都是祸。 ▲王阳明平定宁王朱宸濠内乱,江西剿匪,战功赫赫,有“大明军神”之称

王阳明名言九:“夫学贵得之于心。求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及 孔子者乎?求之于心而是也,虽其言出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎? ”出自王阳明《答罗整庵少宰书》,程朱理学和陆王心学同属理学的范畴,他们都坚持天理是宇宙万物的本源,只是程朱理学认为天理独立于人体之外,若想找寻天理必须通过格物致知的方法才能有所成就,故程朱理学属于哲学派别中的客观唯心主义;而陆王心学则认为天理存在于人的内心深处必须通过反省自身,摒除欲望才能达到对天理的体悟,故属哲学派别中的主观唯心主义。▲王阳明的心学智慧,一代大儒,受万世敬仰。

日俄战争期间,日本海军实力交俄国而言,处于下风,但是日本人的军国精神,在一定程度上弥补了这一点。东乡平八郎的这句名言就是那个时候诞生的,大概的意思,就和我们国家《亮剑》里提到的差不多。

王阳明名言十:“所以为圣者,在纯乎天理,而不在才力也。故虽凡人,而肯为学,使此心纯乎天理则亦可为圣人。”出自《王阳明传习录 卷上 ( 门人 薛侃录) 》 王阳明这里圣人的标准是要”纯乎天理“,坂垣征四郎,关于这点,不同的人可能会有不同的说法。有人可能会说,这是古代的东西,早就落后于时代潮流了。好吧,我们换一个说法,把圣人换成人才。把标准从”纯乎天理“换成核心竞争力。这样一来,我们就可以说,人才的标准是要有核心竞争力。我想这样大家就没有异议了吧。